吳杰——妙手巧雕,,渾然天成

http://www.hrbznlm.com 2015-12-17 16:07:56 來源:遇見閩侯微信公眾平臺(tái) 【字號(hào) 大 中 小】

(國際工藝美術(shù)大師吳杰)

吳杰,,1971年出生,是閩侯上街人,,14歲開始從事木根雕學(xué)習(xí)和創(chuàng)作,。獲得了國際工藝美術(shù)大師,、中國根藝美術(shù)大師、中國傳統(tǒng)工藝美術(shù)青年大師等榮譽(yù),。他現(xiàn)在擔(dān)任閩侯上街根藝美術(shù)學(xué)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng),、閩侯根雕同業(yè)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)。在吳杰看來,藝術(shù)的最根本的任務(wù)就是發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造美,,而用巧雕和天然相結(jié)合的技法是他從事根雕創(chuàng)作所一貫堅(jiān)持的理念,。

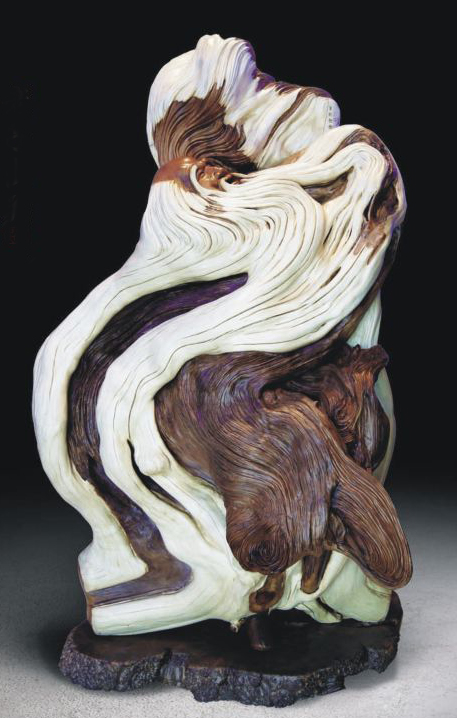

1、《老子出關(guān)》

(《老子出關(guān)》)

作品高約1.9米,,寬約1米,,材質(zhì)為西北干旱地區(qū)的千年崖柏,,展現(xiàn)了吳大師巧雕和天然相結(jié)合的技法,。作品充分利用崖柏表面的白皮和暗紅而不規(guī)則的心材,加上對(duì)老子臉部進(jìn)行細(xì)雕與天然巧妙融合而成,。這些白皮以及白皮上生動(dòng)而頗具氣勢(shì)的木紋肌理分布天然,,就像一位老者的須、眉,、發(fā),。而崖柏心材的褚紅色,也正好合適傳說中老子那種“鶴發(fā)童顏”的形象,。吳大師對(duì)老子臉部進(jìn)行細(xì)雕,,把傳說中向往天然、向往“道”的老子,,樂觀,、豁達(dá)、睿智的表情表現(xiàn)出來,。同時(shí)與S形順勢(shì)而下的白皮肌理巧妙地連接,,使得整件作品一氣呵成、氣勢(shì)相連,,讓人感悟先哲如水的智慧,。

(老子的樂觀、豁達(dá),、睿智表現(xiàn)得淋漓盡致·張敏/攝)

曾有參觀者說:一陰一陽之謂道,。作品中崖柏天然的白皮和暗紅的心材,也可謂一陰一陽,,它們組合而成的“道”,,就是這件根雕作品天然的美。用雕刻技法,,以略帶夸張之形展示一位先哲古樸之心和仙風(fēng)道骨之氣,,就是這件作品的巧雕之美。

2,、《大自在》

作品的原料取材自千年楠木的樹瘤,,與同類型的樹瘤相比,這顆樹瘤顯得尤為巨大。樹瘤罕見的“體型”令初見者深深地被震撼,,腦中自然浮現(xiàn)了佛教中得正覺,、正果的修行人(羅漢、菩薩,、佛)所坐的寶座蓮臺(tái),。作者充分發(fā)揮材料的原始優(yōu)勢(shì),以大自在觀音為主題,,以天然的巨型樹瘤為其寶座,,雕刻了一座大自在觀音的木雕作品。

(《大自在》)

這位觀音,,有別于一般常見的白衣素服觀音,,他身著古印度的佛教正裝端坐在寶座上,手持金珠,,半闔眼眸看穿世俗百態(tài),,微揚(yáng)嘴角渡盡天下緣法。作者利用樹瘤上方一截遺留下來的木樁為基礎(chǔ),,并沿襲了唐朝以前流行的男相觀音形象,,施以彩繪工藝完成。

(端坐在寶座上的男相觀音·張敏/攝)

我們知道:樹木在生長(zhǎng)過程中,,會(huì)受到如風(fēng)吹,、雨打、雷擊,、蟲蛀等種種不利因素的影響,,其受傷的部位繼續(xù)生長(zhǎng)之后,常生成奇怪的形狀,,成為樹瘤,。這一尊大自觀音,曾得到很多宗教界人士的肯定,。他們認(rèn)為所謂自在自適,,就是不假他求,不須外物,,自我圓滿的一個(gè)過程,。原先樹木因受劫難而形成的樹瘤,終究成自在觀音,,體現(xiàn)的就是一種修持圓滿的精神過程,。

3、《一舉三得》

(《一舉三得》·張敏/攝)

作品展現(xiàn)了一位長(zhǎng)須漁翁頭戴斗笠,,身披蓑衣,,面容樂不可支,,右肩倚靠著一根釣桿,桿頭系兩條肥碩的魚,,頭上尾下,,將魚半背于肩,胸肩盤落著小蝦,、蟹,。勤勞的漁翁的臉上洋溢著燦爛笑容,滿載而歸,。這也是吳大師為了紀(jì)念其三十年的根藝生涯,,三十載的雕琢人生而創(chuàng)作的藝術(shù)作品,故此作名為一舉三得,。

(滿載而歸,,漁翁臉上洋溢著燦爛笑容·張敏/攝)

作品是以珍貴的千年陰沉金絲楠木為原料,。金絲楠木質(zhì)地溫潤柔和,,表面呈現(xiàn)金絲和水紋狀,精美異常,,淡淡幽香,,若隱若現(xiàn)。作品上半部分取金絲楠木的表皮,,利用其表面裂紋粗糙的自然特點(diǎn),,雕作斗笠和蓑衣,形象逼真,。底部利用表皮紋理,,處理成層層水浪,風(fēng)吹浪涌,,極具自然之美,。身軀部分則是以金絲楠木本身的光滑紋理處理為布衣,雕琢巧妙,,線性自然流暢,。在光線照射下透徹澄明,波光流動(dòng),,每個(gè)角度看都不一樣,,呈現(xiàn)出步移景換的幻影效果。讓人看到晚霞映照著萬頃碧波,,天水相連,、波光粼粼中,老漁翁滿載而歸,。

(漁翁身后,,掛著捕回的肥碩的魚·疏雨/攝)

從雕刻技法上來說,,粗獷處,如衣褶,、水浪等,,大開大闔,線條自然流暢;精細(xì)處如五官,、須發(fā)等,,刻繪細(xì)膩精妙,栩栩如生,。特別是漁翁瞇起的雙眼帶動(dòng)了面部肌肉,,極為寫實(shí),生動(dòng)的刻畫出漁翁滿載而歸的滿足感與幸福感,,體現(xiàn)了知足常樂,、悠然自得的意趣。

4,、《佛靈佛現(xiàn)》

(《佛靈佛現(xiàn)》)

這件作品的原料是緬甸冷杉的大型樹瘤,。樹瘤內(nèi)部的纖維組織產(chǎn)生了變化,形成各種不同的美麗的花紋,,業(yè)內(nèi)將其稱之為“癭木”,。創(chuàng)作時(shí),吳大師通過細(xì)致地觀察,,發(fā)現(xiàn)樹瘤左上角有著人臉的輪廓,,便順勢(shì)將之雕刻成為了一個(gè)吹胡子瞇眼的俏皮濟(jì)公形象,慈眉善目,,加上僧帽上的佛字,,更添莊嚴(yán),除此之外一刀未動(dòng),。

(作者順著樹瘤之勢(shì),,雕出俏皮的濟(jì)公形象·張敏/攝)

這件作品是作者的心愛之作,沒有拿去參與任何評(píng)獎(jiǎng),,僅做個(gè)人收藏,。因?yàn)椋瑥男?jì)公扶危濟(jì)困,、除暴安良,、彰善罰惡等種種美德,在他的心目中留下了獨(dú)特而美好的印象,,是他心中佛的美德,、神通的世間化身。于是在恰逢名木珍材之時(shí),,他就寄情于木,,把他感悟到的道濟(jì)和尚超絕世人的風(fēng)范,,展示出來。正所謂“半癡半醉扮瘋癲,,一扇一蘆亦活佛”,。

5、《厚德載物》

這是一件千年陰沉金絲楠烏木的作品,。陰沉木自古以來就被視為名貴木材,,稀有之物,是尊貴及地位的象征,。因?yàn)檫@種木材數(shù)量稀少,,成材率低,又極具觀賞價(jià)值,。民間素有“縱有珠寶一箱,,不如烏木一方”和“黃金萬兩送地府,換來烏木祭天靈”的民諺,。同時(shí),,這件木料的正面,除了有金絲楠木特有的金光閃閃的視覺震撼之外,,還擁有長(zhǎng)期在土層之下被雨水沖刷,,雨滴點(diǎn)在木料上形成的獨(dú)特的雨滴紋路。

(《厚德載物》)

作者想用這塊珍貴的材料,,制作一個(gè)特別的作品。傳統(tǒng)上,,陰沉木雕刻的藝術(shù)品多為傳家,、鎮(zhèn)宅之寶,辟邪之物,。所以,,作者起初想創(chuàng)作一個(gè),可以招財(cái)聚寶的聚寶袋,??蛇@個(gè)聚寶袋里要雕刻些什么東西呢?單純雕些珠寶首飾之類的太俗氣,浪費(fèi)了這么珍貴的材質(zhì),。雕龍雕鳳寓意吉祥,,卻無法突出,聚寶袋招財(cái)聚寶的主題,。

(聚寶袋袋口刻著的龍龜·張敏/攝)

(寓意驅(qū)邪轉(zhuǎn)運(yùn)的貔貅·張敏/攝)

想了好幾個(gè)月,,吳大師決定,先把聚寶袋的外形輪廓雕出來,,再慢慢想慢慢雕,。在雕刻過程中,,作者在聚寶袋袋口附近隨意多加了幾刀,結(jié)果雕刻出來了一個(gè)形似龍龜?shù)念^型,。龍龜,,相傳為古代神龍所生之子,有財(cái)源廣進(jìn),,榮譽(yù)歸來之意,,也寓意長(zhǎng)命百歲,福壽安康,。于是,,作者索性就在袋口雕刻了數(shù)只拉著金元寶的龍龜來修飾??杉热灰芯蹖毚?,只有龍龜一種吉祥物,未免太過淡薄,。應(yīng)該多加幾種吉祥物上去,。順著這個(gè)思路,作者又在袋口,,添加了數(shù)只金蟾和貔貅,。在袋子底部添加了數(shù)只金蟾,這些金蟾有的掛著佛珠的,,有的拉著元寶車,。金蟾寓意招財(cái)進(jìn)寶,貔貅寓意驅(qū)邪轉(zhuǎn)運(yùn),,龍龜寓意長(zhǎng)命百歲,。這樣,有了這三種祥瑞納福,,整個(gè)聚寶袋從頭到尾,,滿是福氣。

(招財(cái)進(jìn)寶的金蟾·疏雨/攝)

作品做好后,,吳大師覺得,,聚寶袋這個(gè)名字已經(jīng)無法表現(xiàn)作品的內(nèi)涵了,他把作品更名為《厚德載物》,。因?yàn)閰谴髱煹淖毅懢褪恰疤煨薪?,君子以自?qiáng)不息,地勢(shì)坤,,君子以厚德載物”在作者看來,,只有深厚的品德,才能承載豐厚的福報(bào),。

6,、《禪舞》

作品以千年香樟木為原料,。它清香怡人,象征著高貴儒雅的品格和氣質(zhì),,古人常常以香樟作為賢人的代稱,。這件原料,天然造型就很獨(dú)特,,富有張力,,猶如人物在揮舞。作品以達(dá)摩為題材,,僅在木料頂端略施技藝,,刻畫達(dá)摩的頭部。頭部下方突出的一塊木頭,,也順勢(shì)被刻畫為拳頭,,就形成了一幅“達(dá)摩抱拳舞禪道”的畫卷,整件作品行云流水,,自然靈動(dòng),。

(《禪舞》)

所謂禪舞,在作者的理解是由心而發(fā)的身心舞動(dòng),。是心理學(xué),、藝術(shù)、宗教學(xué)精華的結(jié)晶,。禪舞用肢體舞動(dòng)再現(xiàn)人的潛在意識(shí),,體現(xiàn)“天人合一”的至高道理。作者雕刻 “禪舞”這件作品,,是希望觀眾借由觀摩禪宗祖師達(dá)摩的自然舞蹈,,領(lǐng)悟其蘊(yùn)含的內(nèi)在正能量。從而打開心門,,領(lǐng)悟“禪道”自然、自在的真諦,。進(jìn)而釋放內(nèi)心的壓力,,摒棄人際間的猜忌、疏離,、沖突,、算計(jì)。激蕩起生命的激情與活力,。

(達(dá)摩表情極具張力·張敏/攝)

雕刻達(dá)摩是吳大師的專長(zhǎng),,從藝三十年,他雕刻過的達(dá)摩作品,,許多都為國內(nèi)外宗教界,、藝術(shù)界人士所收藏,。這尊“禪舞”是作者最為得意的達(dá)摩作品。曾經(jīng)有臺(tái)灣客商愿意花50萬元收購此作,,他也沒有答允,。而是將之作為個(gè)人收藏,供來訪者共賞,。

林若野 李煜晗/文